「みんなの日本語」「できる日本語」のどちらでも教鞭をとっている者です。

以前から感じていたのですが、「できる日本語」では生き生きとする学習者の割合が増えるように感じ、伸びる学習者はどんどん伸びていくのを実感することができます。

その一方で、学習についてこられない(習熟度が低い)学習者が増えるようにも感じています。

学習者に聞いてみると、「自国での学習方法と異なり慣れない」「(みんなの日本語に比べて)予習・復習など自己学習があまりできない、方法がよくわからない」といった意見も出てきています。

ある機関では、全体の習熟度が思ったように上がらず、「できる日本語」の学習時間数を1.5倍程度に変更したという話も聞きました。

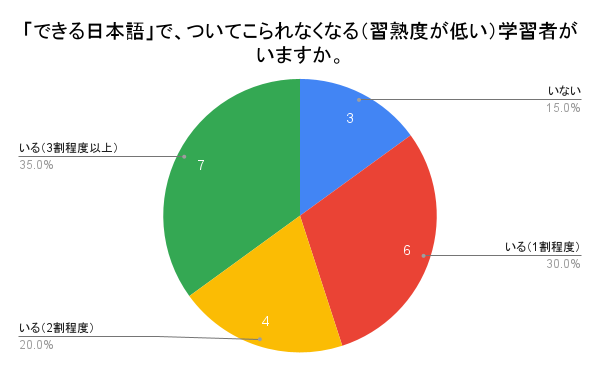

みなさんはどう感じていますか。「できる日本語」で、ついてこられなくなる(習熟度が低い)学習者がいますか。いる場合、どのような対応をしているかなどをコメントいただければ幸いです。

投票は終了しました。(2021/9/21-2021/10/8:全20票)

ご協力、ありがとうございました。

*投票結果の引用はどなたでも可。

*コメントは引き続き入力できます。

コメント

ベトナム留学生に教えています。

母国で初級を「みん日」等で学んだ学生はついてこられますが、そうでない学生は、まず「チャレンジ」が聞き取れなくなっていきます。

初中級中盤になると半分近くがついてこられなくなります。学生は外食もせずアパートとアルバイトを往復するだけの生活を送っているせいか、「場面」理解も難しくなるようです。

Can-doシラバスのテキストは、使い方というか、授業の進め方の練習がちょっと必要かなと思います。特にみん日でキャリアを積んできた教師は、ある意味真逆のコンセプトで進めるのでアンラーニングが必要です。しっかり頭の中を切り替えて進行のそれぞれの狙い通りに進められないと変なやり方をしてしまい、学生が理解できず、教師も苦労することになります。

「自国での学習方法と異なり慣れない」というのは、はじめにどんなテキストでどんなスタイルで学ぶのかという説明が足りない、またはしていらっしゃららないのではと思います。

アジア圏であれば、典型的な講義型の授業を受けてきた人がほとんどです。

自分が外国語を習うと想像したらいかがでしょうか。

どんなテキストを使い、どのように授業が進められるのかの説明もなしに始められても戸惑うばかりだと思います。

予習は私は進出語彙だけでいいと考えています。

この場面ではなんていうんだろうと考えることが大事だと思います。

復習は教師が指導できるのでは?教師がテキストを理解できていないということでしょうか。